L�INGHILTERRA

DAI TUDOR

AGLI STUART �

MICHELE E. PUGLIA

PARTE SECONDA

SOMMARIO: ELISABETTA RICONOSCIUTA REGINA DAL

PARLAMENTO;� NELLA VITA DI ELISABETTA APPARE THOMAS SEYMUR;

ELISABETTA COINVOLTA NEL COMPLOTTO DEI PROTESTANTI CONTRO LA REGINA MARIA;

ELISABETTA AD HATFIELD DEDITA AGLI STUDI LE PRIME PROPOSTE

DI MATRIMONIO; RIFIUTO DEL PAPA DI

RICONOSCERE ELISABETTA REGINA E LA PROPOSTA DI

MATRIMONIO DI FILIPPO II; PRIMI

SUCCESSI POLITICI ELISABETTA RISOLVE I PROBLEMI CON FRANCIA E SCOZIA; SFARZO E

SPESE DI ELISABETTA LE SUE RISPOSTE ALLE PROPOSTE DI MATRIMONIO VISITA A CAMBRIDGE E OXFORD; I PIRATI PONGONO

LE BASI DELLE COLONIE E DELL�IMPERO; IL COMPLOTTO DI

BABINGTON PER ASSASSINARE ELISABETTA IL PROCESSO E LA CONDANNA DI MARIA STUARDA; L�ULTIMA FASTOSA AMBASCIATA DI CHARLES BIRON RICEVUTA DA

ELISABETTA E LA SUA ULTIMA SFURIATA; LA VITA LICENZIOSA DI

ELISABETTA DESCRITTA DA MARIA STUARDA E LA CRISI COLLERICA AVUTA DOPO LA SUA

ESECUZIONE; �MARIA STUARDA LA VITA

PARALLELA CON ELISABETTA SEGNATA DAL SUO TRAGICO DESTINO; LE PRIME ESPERIENZE

NEGATIVE DI MARIA CON KNOX

IL TRIBUNO RIFORMATORE DI SCOZIA; ALLA CORTE SCOZZESE

GIUNGE IL BEL DARNLEY MALIZIOSO OMAGGIO DI

ELISABETTA; DAVIDE RICCIO ASSASSINATO IN PRESENZA DELLA REGINA INCINTA;

BOTHWELL LA NUOVA PASSIONE DI MARIA E L�ASSASSINIO DI DARNLEY; LE DISASTROSE CONSEGUENZE DEL MATRIMONIO DI MARIA CON BOTHWELL; GIACOMO I DI

SCOZIA FINALMENTE RE D�INGHILTERRA E LA CONGIURA DELLE POLVERI; �LA FINE DELLA SFORTUNATA DINASTIA DEGLI

STUART.

�

ELISABETTA

RICONOSCIUTA

REGINA

�DAL PARLAMENTO

�

|

A |

lla

morte della regina Maria (1558) Elisabetta si trovava lontana dalla Corte, nella

reggia di campagna a Hartfield, in stato di quasi

prigionia, tra mille occhi che la spiavano, sospettata del suo coinvolgimento

nella congiura ordita contro Maria dai protestanti, in seguito al trattato (1554),

per il suo matrimonio con Filippo II di Spagna. osteggiato,

come vedremo, dai protestanti. ������

Elisabetta

aveva venticinque anni e diveniva regina per meriti propri, piuttosto che per

le leggi del regno, passati tra varie vicissitudini ordite contro di lei fino

all�assassinio e con una solida preparazione di studi e di esperienze, che

l�avevano formata nel carattere e nella personalit�. �

Esile

nella persona e non bella nelle fattezze del viso per il naso adunco,

Elisabetta aveva occhi penetranti che sprigionavano un magnetismo che colpiva

la singola persona o le intere folle plaudenti: insomma aveva qualcosa di pi�

della bellezza fisica, il fascino.

Era

la personificazione dell�intelligenza a tutto campo. Il suo pensiero penetrava

come una lama, concetti, idee e argomenti che, per quanto potessero essere

ostici, per lei, non serbavano angoli oscuri.

Aveva spiccato il senso della teatralit�, e

tutto per lei costituiva un gioco, nell�amore come nell�arte di regnare e ancor

pi�, nella sottile arte della diplomazia ed era testarda ed eternamente

indecisa,

Quanto

agli studi aveva avuto una preparazione considerevole nelle lingue e nelle

scienze; a dodici anni conosceva la geografia, la cosmologia, le matematiche, �l�architettura, la pittura, l�aritmetica, la

storia, la meccanica, con grande ammirazione degli insegnanti, meravigliati dal

fatto che una bambina potesse apprendere tante cose.

Nelle lingue aveva facilit� di apprendimento e

aveva appreso il latino da Bingast, il suo precettore,

apprendendolo cos� bene che i personaggi eruditi che la visitavano, avevano

piacere di parlarle in questa lingua. Alla stessa maniera aveva appreso

l�italiano, il francese lo spagnolo e il fiammingo, che parlava e scriveva in

ciascuna di esse con naturalezza; amava invece poco la poesia che considerava

come un divertimento inutile, preferendo la storia e la� politica che leggeva in tutte le lingue,

dedicandovi tre ore al giorno e le altre ore diversamente impegnate (tutti i

figli di Enrico erano dotati di intelletto, Maria, era stato detto, ancor pi�

di Elisabetta ed Edoardo discettava fluentemente in latino).

Quanto

alle esperienze di vita che le avevano formato il carattere, aveva dovuto

subire gli alti e bassi del padre Enrico VIII che, nel

diseredare� Maria (1535), dichiarandola

incapace di succedergli, disponeva la legittimit� di �Elisabetta come erede della Corona. Ma, quando

dopo l�esecuzione di Anna Bolena (v. P. I), Enrico VIII aveva sposato Jane Seymur,

faceva dichiarare dal Parlamento (1536) la esclusione dalla successione di

ambedue le principesse, disponendo che sarebbero succeduti i soli figli della

(nuova) regina, secondo il loro rango. La esclusione delle due principesse era

ulteriormente confermata con un altro atto del Parlamento dello stesso anno.

Dopo

il matrimonio di Enrico con Anna di Cleves (1540), per

il quale il re si era rifiutato di consumare il matrimonio (v. P.I), Anna aveva accettato il divorzio (pronunziato dalla

Chiesa e dal Parlamento), e si era trovata cos� bene in Inghilterra da aver deciso

di non tornare in Germania. Reintegrata nel titolo di principessa, Enrico le

aveva accordato per dimora una sua casa di campagna, con diecimila scudi di

rendita, oltre alle spese ordinarie per la servit� necessaria per servirla

onorevolmente.

Ma,

fatto singolare, Anna aveva conosciuto Elisabetta (che aveva sette anni) e,

dopo averla vista due sole volte, l�aveva trovata cos� piacevole e piena di

spirito, da aver chiesto ad Enrico di volerla avere con s�; Enrico le aveva risposto

che avrebbe potuto vederla ogni tanto, ma Anna voleva che andasse ad abitare

con lei e questo permesso non le era rifiutato.

Intanto Enrico sposava Catterina

Howard, cugina di Anna Bolena, che nutriva delle tenerezze

nei confronti di Elisabetta e Caterina, per il giorno delle nozze, aveva voluto

avere a tavola Elisabetta seduta di fronte a lei; e il giorno della sua incoronazione

le aveva fatto riservare un posto speciale durante la cerimonia. Anche la nuova

regina aveva espresso il desiderio di avere Elisabetta con s�, ma la piccola Elisabetta

aveva fatto pregare il padre di lasciarla presso la principessa di Cleves (Leti, Vie d�Elizabeth

d�Angleterre) .

Il rapporto del re con la nuova regina non era

durato neanche tanto, in quanto Cateria Howard (v. P.I), saliva sul patibolo nella piazza della Torre (1542). Il

re, che non riusciva a star solo, aveva �puntato i suoi occhi su Caterina Parr, vedova del barone di Latimer,

sorella di Guglielmo Parr, conte di Essex.

La Parr, vista la

fine che avevano fatto le sue mogli, aveva detto al re che preferiva essere la

sua concubina, piuttosto che la moglie; �ma il re la spos� ugualmente e la fece

incoronare.

Caterina Parr, prima

di sposare Enrico, aveva avuto modo di conoscere Elisabetta di cui ammirava lo

spirito e le maniere e dopo essere salita al trono (1543) chiedeva al re di far

venire Elisabetta (che aveva dieci anni) a Withehall;

ma Anna di Cleves se ne dispiacque e il re decise che

la bambina potesse andare a passare delle giornate settimanali da lei e a Witehall le fu riservato un appartamento.

Agli inizi del 1544, Enrico faceva rivedere dal

Parlamento le disposizioni sulla�

successione, disponendo che nel caso il principe Edoardo (nato da Jane Seymur 1537), fosse morto senza figli legittimi, o che egli

stesso non ne avesse avuti, sarebbe stata la principessa Maria a prendere la

corona; e se questa principessa fosse morta senza figli o per violazione delle

leggi del regno .... la corona sarebbe stata assegnata alla principessa

Elisabetta e suoi eredi; e in caso di indegnit� la corona sarebbe andata a chi

il re avrebbe nominato nel suo testamento. Cos� le due principesse erano state

reintegrate nel loro ruolo di eredi, con l�assegnazione di ufficiali e

domestici, appoggiate, Maria dai cattolici ed Elisabetta dai riformati (1545). �

�������������������������������������������������������������������������������������������������

�

��

NELLA VITA

DI ELISABETTA

APPARE

THOMAS SEYMUR

����������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������

|

L |

e cose erano a questo punto quando (1547) morto

Enrico VIII saliva al trono Edoardo VI, di dieci anni, mentre a Corte appariva il giovane

ammiraglio Thomas Seymour, fratello del reggente Edward, conte di Hertford (fratelli di Jane e zii del piccolo re), il quale autonomamente

si concedeva la nomina di duca e tutore ed esecutore testamentario del re

Edoardo VI. �

Thomas. giovane dal fisico prestante e dal

carattere brillante, con il fratello che come tutore sostituiva il re e lui

ammiraglio della flotta inglese, pieno di ambizione, aveva pensato a un

matrimonio prestigioso che potesse portarlo sul trono.

Escludendo Maria che non era di bell�aspetto ed

era di qualche anno pi� vecchia di lui, aveva rivolto le sue attenzioni verso

Elisabetta, che non aveva ancora compiuti quattordici anni, ma aveva un giudizio

pi� solido di una donna di maggiore et�.

Era appena morto il re e Thomas senza

rispettare il periodo di lutto, le scriveva una lettera appassionata con cui

manifestava il suo desiderio di sposarla; Elisabetta non ne fu sorpresa,

sapendo che in Inghilterra avvenivano matrimoni tra semplici gentiluomini e le

figlie e sorelle dei loro re. Ma, attempata com�era, gli rispose di non avere

ancora n� l�et�, n� l�inclinazione per pensare al matrimonio, aggiungendo che

non avrebbe mai creduto di dover parlare di questo argomento, quando doveva

pensare a piangere la morte del padre. Aggiungendo: �Prender� questa decisione quando

sar� divenuta donna, nella giusta et� da marito; permettete di dirvi

francamente che non vi � nessun�altra persona che abbia tanta stima per i

vostri meriti di me ...e voglio avere il piacere di �conservare l�attuale nostro rapporto, senza

entrare nella stretta confidenza del matrimonio�.

Seymur, dopo questo elegante rifiuto, non si perse

d�anime e si mise a corteggiare la regina dotaria Caterina,

che aveva tre anni pi� di lui, la quale, alla proposta dell�ammiraglio di

sposarla, �aveva risposto �con favore alla richiesta, dicendo che �aveva passato la sua giovinezza con un

marito vecchio e malato (passando le sue giornate tenendo in grembo la

gamba malata di Enrico VIII ! ndr.) e per lei non� sarebbe stato spiacevole passare la sua vita

con un altro, giovane e vigoroso�. Dopo aver sottoscritto gli accordi

matrimoniali (trentaquattro giorni dopo la morte del re), qualche mese dopo

celebrarono le loro nozze.

L�ammiraglio, con questo matrimonio affrettato,

aveva suscitato dei malumori ed era stato accusato di non aver rispettato il periodo

obbligatorio di vedovanza della sposa,

in quanto nel caso fosse rimasta incinta, non si sarebbe saputo se il figlio

fosse suo o del defunto re. Elisabetta, dal suo canto, ne era rimasta

dispiaciuta per due mtotivi, il primo perch� Seymur aveva offeso la memoria del re sposandosi quando,

per cos� dire, il re non era stato ancora interrato; il secondo, per il �comportamento tenuto da Caterina l�indomani

della morte del re, in quanto, egli, recatosi a porgere le condoglianze, invece

di riceverlo nella sala delle visite, lo aveva ricevuto nel suo gabinetto privato,

trattenendosi con lui lungamente e comportandosi

con lui in maniera impudica.

La principessa Maria, ancora pi� sensibile, ne

era rimasta pi� dispiaciuta in quanto, come erede presuntiva alla corona, si

sentiva pi� obbligata a deplorare il matrimonio che disonorava la memoria del

padre.

Caterina abitava a Chelsea dove Thomas era

andato ad abitare e qui si era trasferita (1547-48) anche

Elisabetta con la inseparabile Kate, gli�

insegnanti� e le giovani dame di

compagnia.

Abitando

nello stesso palazzo, Thomas che aveva trentacinque anni (*)

aveva preso l�abitudine al mattino (indossando

la sola camicia da notte), di recarsi, da Elisabetta, prima che si fosse

vestita (non indossando alcun indumento, come si usava all�epoca), per augurarle

il buongiorno; ... ma non si fermava qui, perch�, scherzoso e licenzioso,

giocava con la fanciulla dandole dei colpetti sulle spalle e sul sedere oppure,

aperte le tende, saltava sul letto e lei strillava e cercava

di nascondersi sotto le coperte. Alla fine,

quei giochi che creavano

intimit� e davano un certo piacere, erano divenuti tali che la fanciulla, tra

un gioco e l�altro e tra una sculacciata e l�altra, perdeva la sua� verginit�.

Elisabetta

pare che in quel periodo, fosse rimasta incinta e avrebbe abortito in

circostanze misteriose: da allora era rimasta sterile, ci� che le dar� in

seguito la possibilit� di vantare la sua verginit�,

certamente non intesa come lei� voleva quando

parlava di �vergine regina�; (v. in

Art. Rinascimento magico alla corte di

Elisabetta); vale a dire quella pubblica �idealizzata�. Invece, quella derivante dalla sua sterilit�, a lei, durante

il suo lungo regno, avrebbe dato la possibilit� di avere molteplici amori (i

maligni la ritenevano �naturalmente

portata al vizio, ereditato dalla

madre�!), da aver potuto avere con i propri amanti rapporti liberi e soddisfare

tutte le voglie di un libero amore (come le rinfaccer� Maria Stuarda nella

lettera di fiele che le aveva scritto durante la sua prigionia, come si vedr�

pi� avanti).

�Caterina

Parr in quel periodo (1548) era rimasta incinta e metteva

alla luce una bambina; durante il parto non stava bene e vaneggiava e inveiva

contro il marito che cercava di consolarla; ma lei lo accusava di averle

inflitto moltissime dolorose umiliazioni e il 5 settembre, tra i vaneggiamenti,

spirava;, che, libero, mirava a sposare Elisabetta; erno

sorti dei sospetti di avvelenamento da parte del marito, avvalorato dalla

circostanza che Thomas le aveva fatto firmare il testamento sul letto di morte e

lei gli aveva lasciato il grosso delle sue sostanze: ma i sospetti erano

rimasti tali.

Thomas sentendosi libero di dar sfogo alla sua

ambizione, nella sua incoscienza, aveva deciso di rapire Edoardo dal quale era

riuscito a conquistarsi le simpatie (dandogli di nascosto del denaro), per

fargli fare ci� che lui voleva; vale a dire sposare Elisabetta e privare il

fratello dell�incarico di Protettore, in modo da assumere la direzione degli

affari del regno.

Egli disponeva di un�armata di diecimila

uomini� con molti nobili che lo

appoggiavano; la sua giustificazione era quella di difendere la libert� del re

e della Nazione. Una notte (agli inizi del 1549) introdottosi nel palazzo reale

si era diretto verso la camera del re, eludendo la sorveglianza, ma giunto

davanti alla porta della stanza dove Edoardo dormiva, il cane che faceva la

guardia, si mise ad abbaiare dando l�allarme: Thomas inutilmente lo uccideva,

sparandogli un colpo con la sua pistola, ma nel frattempo arrivavano le guardie

e lo arrestavano per ordine del fratello Protettore e fu condotto alla Torre.

Fu nominata la commissione giudicante che per

la complessit� del processo fece intervenire il Parlamento e istruita la causa,

dopo un discorso del Protettore in cui sottolineava di essere estremamente

dispiaciuto della disgrazia in cui era precipitato il fratello e che lui aveva

fatto ogni sforzo per distoglierlo; che la persona del suo principe doveva

essergli pi� cara del proprio sangue e che lui preferiva gli interessi del suo

re a quelli di suo fratello e dei propri figli, era emessa (27 Gennaio 1550) la

sentenza di condanna e l�esecuzione ebbe luogo nella piazza della Torre. �

Questa fu la fine di Thomas Seymur,

Ammiraglio d�Inghilterra, �i cui disegni

erano stati vasti e lo spirito grande ed elevato, l�umore violento e l�ambizione

smisurata�. Quando Elisabetta apprese la notizia disse �che era morto un uomo di grandissimo spirito

ma di poco giudizio... e non lasci� trasparire il dispiacere della disgrazia�.

Il Lord Protettore,

duca di Sommerset, riteneva che i guai che il

fratello gli aveva procurato fossero finiti; ma il Parlamento era irritato nel

vedere che gli affari con la Scozia, con la Francia e quelli del regno, pieno

di disordini e rivolte, andavano male e imputava tutto ci� alla loro pessima

conduzione da parte del lord Protettore.

Il risentimento era tale che gli fu mandato il

conte di Sussex per arrestarlo e condurlo alla Torre,

dove fu processato e, abbandonato dai parenti e dagli �amici, in particolare, dai pi� favoriti, fu condannato

a morte; la sua esecuzione ebbe luogo sulla stesso patibolo dove era avvenuta

l�esecuzione del fratello.

Le sue grandi qualit� avrebbero mer�tato un migliore e pi� glorioso destino, ma nessuno

come lui era stato tanto detestato dal popolo; in particolare i cattolici

(aveva dato a Edoardo precettori nemici della Chiesa di Roma), lo ritenevano un

loro grande nemico e si auguravano che senza di lui si sarebbero risollevati e ne

gioirono: Ma dovettero attendere ancora tre anni, fino a quando non fosse morto

Edoardo VI e non fosse salita al trono Maria, detta la

Cattolica.

Prima che Maria salisse al trono, si era

presentato uno strano intermezzo dovuto alla circostanza che per la riforma preparata da Edoardo nel suo

testamento, aveva escluso le due sorelle, Maria perch� cattolica ed Elisabetta perch�

aveva dato l�impressione di essere papista per i buoni rapporti che (all�epoca)

la univano a Maria, e perch� non essendosi chiaramente dichiarata per i protestanti,

si barcamenava tra gli uni e gli altri!

Chi aveva manovrato per questa esclusione nel

testamento era stato John Dudley, duca di Northumberland,

il pi� grande e potente signore del reame, che aveva maritato il figlio Guilford con Jean Grey, figlia del

duca di Suffolk e pronipote di Enrico VIII.

Alla morte di Edoardo, Northumberland,

adunato il governo della citt� a Greenwich, sulla

base del testamento, faceva eleggere regina, Jean Grey,

una ragazza normale, senza aspirazioni e contro la sua stessa volont�. Mentre �Elisabetta trovava il suo rifugio mettendosi a

letto, lamentando una forte colica, Maria fu portata al castello di Framlingham a ottanta miglia da Londra, nella provincia di Suffolk, dove Northumberland era odiato.

Qui fu riconosciuta regina e furono mandati

corrieri a Londra a richiedere ai magistrati e ufficiali il riconoscimento

ufficiale; riconosciuta dalle province di Suffolk e

Norfolk, da Londra Northumberland, non potendo

sostenere con le armi il partito di Jean, l�abbandon�, andando a gettarsi ai

piedi di Maria, oramai riconosciuta da tutto il regno. Northumberland

con i suoi figli fu portato alla Torre; Jean Gray,

regina per nove giorni, dopo una prigionia di due anni, perdeva la vita sul

patibolo, pi� come protestante, che per l�usurpazione del titolo di

regina.�

*)

Il personaggio era stato ben reso da Stewart Granger� nella sua smagliante e istrionica

interpretazione, che aveva saputo sfoggiare in tanti films

storici; in questo film (La vergine

regina del 1952) era in coppia con�

Jean Simmons nella parte di Elisabetta.�

�

ELISABETTA

�COINVOLTA

NEL COMPLOTTO

DEI PROTESTSANTI

CONTRO �

LA REGINA MARIA

�

|

E |

ra usanza dei re d�Inghilterra, appena eletti,

andare a trascorrere dieci giorni� alla

Torre decorsi i quali, con una grande cavalcata si recavano a Westminster per

essere incoronati. �Maria aveva seguito

questa usanza ed era stata incoronata a Westminster (1553) dall�arcivescovo Cramer, in una chiesa piena di cattolici; Elisabetta in

questa occasione non aveva avuto il trattamento riservato a una sorella della

regina, perch� alla cerimonia non era stata invitata.��

Appena incoronata, il primo atto compiuto da

Maria, era stata la richiesta al �Parlamento

del riconoscimento del matrimonio tra la madre Caterina d�Aragona e il padre

Enrico VIII, con la dichiarazione della nullit� delle

nozze di Enrico con Anna Bolena.

Sebbene a molti parlamentari fosse dispiaciuto

vedere Elisabetta non pi� principessa ed esclusa dalla eredit� della corona e

ancor pi� considerata figlia bastarda, l�atto fu approvato all�unanimit� e applauudito, per dimostrare, ciascuno dei votanti, il

proprio zelo verso la regina.

La sorte di Elisabetta ora nella Corte e nel

regno era di essere stata privata delle prerogative riservate ai figli dei re e

avere il trattamento riservata ai figli naturali; le vennero infatti, tolti privilegi� e pensioni che le aveva concessi il padre

Enrico e �mantenuti anche dal fratello

Edoardo VI.

Maria inoltre dispose che andasse ad abitare a

venti miglia da Londra e non le fu concesso neanche di vedere la regina, nei

confronti della quale aveva mostrato affetto e zelo per la sua primogenitura;

Elisabetta per�, le scrisse una umilissima lettera, con richieste che non

furono concesse, all�infuori del mantenimento della servit� ordinaria di dodici

persone.

Maria nutriva nei suoi confronti una certa avversione,

per tre ordini di motivi: �per prima,

l�offesa che Anna Bolena aveva arrecato alla madre,

sposando Enrico (che non poteva essere addossata ad Elisabetta); il secondo era

di carattere religioso, in quanto Maria fanaticamente era cattolica mentre

Elisabetta pur essendo indifferente, propendeva per i riformati; il terzo

motivo aveva un nome: Edoardo di Courtenay, conte di

Devonshire, ultimo discendente dei Plantageniti, di bel

garbo e ben fatto nella persona, amato da Maria gi� prima di diventare regina. �

Maria lo aveva trovato alla Torre (messo agli

arresti da Edoardo), quando era andata a passarvi i dieci giorni di rito e lo

aveva liberato concedendogli molti onori,�

e ritenendo che sarebbe stato anche un ottimo monarca, aveva pensato di

sposarlo. Con Courtenay correvano anche rapporti di

parentela ed era pi� giovane di lei di sei anni, non solo, ma �Courtenay non

ricambiava le sue attenzioni e nutriva nei suoi confronti una certa ripugnanza,

subito notata dalla acutezza di cui Maria era dotata. Sfortuna volle che Courtenay fosse innamorato proprio di chi in questo caso

non avesse dovuto: di Elisabetta, sebbene le loro inclinazioni religiose

fossero diverse; tra di loro vi era gi� una corrispondenza epistolare, che

Maria divenuta gelosa, faceva intercettare. �

Nel frattempo a Maria giungevano le proposte

matrimoniali degli spagnoli per Filippo, che si trovava nelle Fiandre e ai

primi di gennaio (1554) giungeva l�ambasceria di Carlo V, con il conte fiammingo

Lamoral di Egmont (1522-1568),

che proponeva il matrimonio del figlio Filippo, al quale gli inglesi

protestanti si mostrarono contrari; ma il consiglio reale, con maggioranza

cattolica, dava il voto favorevole.

Era sottoscritto un trattato che regolava tutti

gli aspetti successori del matrimonio, ma i riformati inglesi non appena

seppero della sottoscrizione, sostenendo che non intendevano sottomettersi alla

tirannia spagnola e al giogo della crudele Inquisizione, deliberarono di ricorrere

alle armi.

I principali cospiratori erano il duca di Suffolk, i cavalieri Wiatt e Peter

Carrew, ma questa cospirazione sorta prima del

matrimonio di Maria, non aveva avuto nessun seguito e finiva con l�arresto di

tanti innocenti semplicemente sospettati.

Dal momento della pronunzia della validit� del

matrimonio della madre, Maria cercava tutte le occasioni per mortificare

Elisabetta e per la gelosia del suo rapporto con Courtenay,

ora la sospettava di aver partecipato al complotto �e aveva disposto che Elisabetta andasse ad

abitare a Ashriedge, distante tre giornate da Londra;

mentre Courtenay che esercitava delle cariche, era

stato trattenuto a Corte.

In seguito all�interrogatorio di Wiatt e Rochester, costoro avevano accusato Elisabetta e Courtenay �col

disegno di scacciare Maria dal trono e mettervi Elisabetta con la quale erano

stati presi accordi di matrimonio�; ma Rochester quando era stato condotto

al patibolo, tra le lacrime, aveva dichiarato che i due erano innocenti; ma non

si tenne conto di queste dichiarazioni e fu dato ordine di andare a prelevare

Elisabetta e portarla a Withehall per essere

giudicata; Courtenay che nonostante i suoi pregi non

era un eroe, aveva confessato e si era rimesso alla clemenza della regina.

Elisabetta che conosceva le debolezze di Courtenay, nelle sue risposte, persiteva

nelle negative, dicendo �di non ritenere

il conte� Courtenay

capace� di avere avuto il pensiero di far

minima cosa contro gli interessi dell regina e molto

meno di confessare una colpa che non aveva commesso�.

Lo

stesso giorno (1554) la regina aveva dato ordine di condurla alla Torre, fino a

quando non si fosse scoperta la verit�; Elisabetta levava le sue proteste

contro le guardie dicendo che �non

riteneva possibile che la regina, clemente com�era, avesse dato un simile

ordine che certamente era di qualche suo ministro; n� i giudici avevano prove

sulle calunniose accuse contro di lei� ; ma fu portata ugualmente alla

Torre trattata con rigore dal luogotenente, ossia sotto-governatore, cav. Gage. senza possibilit� di poter uscire dalle stanze che le

erano state assegnate.

Elisabetta

subiva questo trattamento per diciassette giorni fino a quando con l�intervento

di milord Chandois,

Governatore della Torre, le fu assegnato l�appartamento dei re (quando andavano

a passare i dieci giorni alla Torre) e di passeggiare per i corridoi e terrazze di piombo, ma accompagnata

dal Contestabile o dal Luogotenente, a condizione che le finestre e le stanze

dove passasse,� fossero chiuse; poi,

sempre con l�intervento di Chandois, ottenne di

passeggiare nel giardino a condizione che le finestre che vi affacciavano

rimanessero chiuse. Un giorno le si era avvicinato un bambino di quattro anni

per consegnarle un mazzetto di fiori, ma glielo tolsero subito di mano e maltrattarono

il bambino, pensando che potesse nascondere qualche biglietto e il padre fu

scacciato dalla Torre.

Alla

regina e al suo Cancelliere Gardiner (*) non

piacevano le premure del governatore Chandois nei

confronti di Elisabetta, che aveva la libert� di avere corrispondenza

epistolare con Courtenay e fu presa la decisione di toglierla

dalla sorveglianza di Chandois e affidarla a Henry Bedingfield, governatore di Woodstock, dove fu mandata

Elisabetta.

Il

brutale trattamento ricevuto da Elisabetta, le fece pensare che il governatore

avesse ricevuto l�ordine di farle perdere, tra le afflizioni, la vita.

Nel

frattempo Maria aveva sposato Filippo II (v. cit. P.

I), considerato �inumano, barbaro e

crudele, che non risparmiava il sangue neanche delle sole ombre degli eretici; ma

mentre Maria regnava facendo strage dei protestanti, Filippo, in Inghilterra,

si mostrava clemente e compassionevole, fingendo di chiedere grazie, non per

propria inclinazione, ma per guadagnarsi la benevolenza degli inglesi; essi si erano

infatti persuasi della sua benignit� e clemenza, ritenendolo incline a graziare,

piuttosto che a punire con rigore.

Filippo,

nel momento in cui si accorse che la voce della sua clemenza si era sparsa tra

gli inglesi, pens� di comportarsi in modo da guadagnarsi la loro simpatia; venuto

a conoscenza che la gravidanza di Maria fosse una finzione e resosi conto che

Elisabetta era amata dal popolo, chiese alla regina di concedere la libert� alla

sorella ed Elisabetta fu trasferita da Woodsock a Hamptoncourt, rimanendo per� ancora sotto custodia, in

quanto Maria voleva che prima di concederle la libert�,� la sorella confessasse la sua colpa.

�Gli aveva mandato Gardiner,

il quale le riferiva che il re e la regina le concedevano la grazia ma lei

doveva confessare la sua colpa per evitare la formalit� di un processo.

Elisabetta gli rispose senza mezzi termini che lei non aveva nessuna colpa da

confessare. �Quello che posso

assicurarvi, in tutta coscenza � che ho sempre avuto

in orrore il pensiero di offendere chicchesia e tanto

pi� la persona e gli interessi della regina, mia signora e sorella ... e

conoscendomi innocente preferirei perdere piuttosto la vita, che macchiare la

mia innocenza con una confessione indegna del mio onore e della mia innocenza�.

Gardiner cos� mortificato fece il rapporto del

colloquio alla regina che decise di mandarle il cardinal Polo (v. P. I), con

l�idea di farla diventare una buonna cristiana. Il

colloquio tra il cardinale ed Elisabetta era stato lungo, di alto livello ed

interessante: intenzione di Polo era di convertirla.

Elisabetta

se ne usciva con destrezza e il cardinale era giunto alla convinzione che la

testa della principessa fosse nutrita di religione

politica, nel senso che per lei la religione era quella del governo dello

Stato e dal lungo colloquio avuto col cardinale, non era venuto fuori altro che

la sua indifferenza per la religione, senza troppo zelo per quella che

professava e senza alcun odio nei confronti della cattolica, che intimamente

aborriva.

E

a questo modo, alla morte di Maria, Elisabetta si guadagner� le grazie di

ambedue i seguaci, cattolici e protestanti, ciascuno dei quali riteneva che lei

fosse dalla propria parte, lasciando agli uni e agli altri il libero godimento

dei propri sentimenti e delle proprie funzioni e proteggendo sia gli uni che

gli altri, come poi avvenne. Il cardinale tornato dalla regina si era mantenuto

sulle generali e Maria decise di convocarla a Corte con il re che sarebbe stato

nascosto dietro le tende.

Giunse

Elisabetta alla udienza fissata, gettandosi in ginocchio ai piedi di Maria,

grondando di lacrime e dichiarandosi innocente; la regina era stata istruita da

Gardiner di non mostrare tenerezza per le lacrime e

per le giustificazioni e senza farla alzare, la sollecit� a non voler nascondere

la colpa per salvare il suo onore, perch� non voleva essere tacciata di aver

perseguitato una innocente, avendo gi� deciso di perdonarla.

Elisabetta

rispose di aver sofferto con pazienza le afflizioni imposte e per alleviare i

suoi patimenti avrebbe accettato quella sola che Sua Maest� avesse voluto

imporle, perch� potesse avere una migliore opinione di lei ... ed altro

aggiunse; Maria si intener� e facendola alzare la abbracci�, dicendole: giusta

o colpevole vi perdono; e poich� stava avanzando la notte le fece dare delle stanze

a Withehall. Filippo usciva soddisfatto da dietro le

tende (era un suo debole: gli piaceva spiare!); la mattina forse per

conciliarla, le fu mandato Gardiner che le disse di

essere reintegrata nelle pensioni concesse da Edoardo, ma senza alcuna

prerogativa di sangue o di eredit� sulla Corona, con facolt� di poter restare a

Withehall o andare in una delle case regia di

campagna; al momento Elisabetta scrisse subito due lettere, a Maria e a Filippo,

che si era interessato di lei, e fu poi da loro ricevuta in udienza. ��

Maria

l�accolse con affetto .... ma durante la visita si era accorta che Filippo,

colpito dalla freschezza di Elisabetta, ne fosse rimasto affascinato e le aveva

rivolto grandi premure, che le avevano suscitato i morsi della gelosia e

l�avevano portata a pensare di allontanarla dalla Corte.

La

situazione era stata aggravata dalla circostanza che tra la popolazione si era

sparsa la voce che Elisabetta fosse a Londra e si radunava presso la Corte, e

in altri posti erano stati accesi fuochi;�

e quando Elisabetta per tre volte era uscita a cavallo, non si erano

sentite che acclamazioni, che non erano state fatte alla regina. �

Ora

si aggiungeva quest�altro motivo di gelosia a quelli gi� indicati; mentre Gardiner suggeriva alla regina che �la libert� concessa a Elisabetta, minacciava sinistri presagi al regno�.

Era stata la stessa Elisabetta a rendersi conto che non fosse il caso di

rimanere a Withehall e quando chiese alla regina di

licenziarsi, Maria le aveva risposto freddamente �trovo che fate bene� �ed

Elisabetta si ritirava a Hartfield.

�

�

*)

Stefano Gardiner vescovo di Winchester, messo agli

arresti da Edoardo, era stato liberato dalla prigionia da Maria che lo aveva

creato Cancelliere del regno; era stato il maggior persecutore di Elisabetta

per la quale, prima aveva suggerito l�assassinio, poi la sua prigionia.

La

mancanza di uno� spirito critico, che

dovrebbe accompagnare �chi si dedica alla

politica e sia chi si dedica alla religione, porta spesso alle esasperazioni del

fanatismo; e si giunge agli assassinii, come avviene tutt�ora nell�Islam o

avveniva da parte dei cristiani quando combattevano contro quelli che

consideravano i loro avversari, con le sadiche torture o facendone strage.

Mentre ora si � passati agli opposti eccessi della conservazione della vita a

tutti i costi, accanendosi sull�embrione, per quelli che si oppongono agli

aborti o non lasciando libert� di scelta per coloro che vogliono terminare la

loro vita, per porre fine alle sofferenze; e per puro fanatismo vi � chi si

oppone, alla approvazione della legge sulla eutanasia,

sebbene suggerita �da un organo

istituzionale come la Corte Costituzionale.

�

��

ELISABETTA

�A HARTFIELD

DEDITA AGLI STUDI

�LE PRIME

PROPOSTE

DI MATRIMONIO

�

|

E |

lisabetta, a venidue

anni, ad Hatfield, si era dedicata agli studi leggendo

Machiavelli la cui fama si era sparsa per tutta l�Europa e Tacito, e tutti i

testi di politica che le capitavano; rilesse la storia di Roma e i Conmnentari di Giulio

Cesare, la vita dei pontefici, quella degli imperatori, oltre alla storia

d�Inghilterra e di Scozia e tutte i successi delle guerre e delle paci, non

tralasciando le recenti storie di Carlo V, di suo padre Enrico VIII e di Francesco I di Francia.

Nei libri che leggeva faceva annotazioni ai

margini e aveva un libretto in cui usava scrivere osservazioni su ci� che

leggeva, passeggiando nei giardini della villa; e non trascurava di occuparsi

di religione, in particolare di Lutero e Calvino.

Manteneva uno scambio di lettere con Courtenay che, con suo dispiacere, moriva (1556) dopo breve

malattia; poich� era noto il loro reciproco amore, si riteneva che avessero

intenzione di sposarsi e si era sospettato un avvelenamento da parte di Filippo,

che aveva delle mire su di �lei, nel caso

fosse morta la moglie: ma erano solo�

ipotesi.

Filippo intanto diveniva re a seguito della rinuncia

di Carlo V (v. in Art.), succedendo in tutti i regni lasciatigli dal padre (1557);

l�anno seguente si trovava a Bruxelles dove incontrava il duca Filiberto

Emanuele di Savoia, che, scacciato dai francesi dalla Savoia, era divenuto

celebre capitano.

Filippo, per festeggiare il suo avvenimento, si

stava recando dalla moglie a Londra e il duca, al quale in precedenza aveva

proposto il matrimonio con Elisabetta, si era offerto di accompagnarlo,

sperando in un suo matrimonio con Elisabetta. �Questa volta per� �Filippo, pensando alla possibilit� di sposare

lui Elisabetta, gli aveva suggerito che fosse meglio rimanesse al governo delle

Fiandre, avrebbe pensato lui a concludergli le sue nozze con la regina.� ������

Nello stesso tempo, si era sparsa la voce, che

le nozze tra Elisabetta e il duca stessero per concludersi, messa in giro dallo

stesso Filippo, ma solo per evitare che si facessero avanti altri pretendenti

... che si erano ugualmente presentati. ��

Si trattava di Erik di Svezia (1533-1577), figlio di Gustavo I, il quale aveva mandato

un�ambasceria a Londra, col pretesto di congratularsi per la vittoria

conseguita da Filippo sui francesi (Saint Quentin).

L�ambasciatore, dopo essere stato a Corte,

senza affrontare l�argomento di Elisabetta, si era recato (1558) ad Hatfield da Elisabetta; mentre conversavano, quando

l�ambasciatore aveva affrontato l�argomento delle nozze, Elisabetta aveva

mostrato di rimanere attonita: l�ambasciatore, informato sulle possibili nozze

con il duca di Savoia, in maniera maldestra, l�aveva invitata a considerare la

differenza del matrimonio tra il duca e quello con il re; lasciando ancor pi�

meravigliata Elisabetta che, ringraziando l�ambasciatore per la visita, gli

rispondeva che per le nozze non aveva da dare alcuna risposta, per non essere

stata fatta la domanda alla regina, sua signora e sorella. ��

L�ambasciatore messo cos� in imbarazzo si

giustificava dicendo che era venuto in forma privata per saggiare le sue

intenzioni; replicava Elisabetta che con la regina si trovava impegnata in

rapporti di sangue, di ubbidienza e di stima, da non poter accettare alcuna

proposta di matrimonio senza che la regina, sua sorella e signora, le facesse

recapitare un biglietto con cui avesse dato il suo assenso. Con questa risposta

licenziava l�ambasciatore, contento e soddisfatto del bel garbo e delle belle

maniere di Elisabetta, ritenendola degna di nozze per qualsiasi monarca.

La regina, informata, mentre era rimasta

scandalizzata del comportamento dell�ambasciatore e edificata per il

comportamento della sorella, come aveva riferito nel �Consiglio privato, da esserne intenerita. Le mandava quindi, per mezzo del cav. Pope,

una sua lettera, con la quale si congratulava per la condotta avuta con

l�ambasciatore.

Quest�ultimo, tornando dalla regina le riferiva

che il suo re insisteva nella richiesta di matrimonio per Elisabetta; tralasciando

altre numerose richieste, Maria, pur di vedere Elisabetta sposata con un

principe cattolico � senza impegnarsi � �dava

una risposta evasiva, dicendo che prima di dare una risposta, avrebbe dovuto

sentire la sorella, dalla quale mandava nuovamente il cav. Pope per avere

questo suo consenso. �

Elisabetta rispondeva di aver avuto gi� altre

proposte di matrimonio, ma lei aveva intenzione di rimanere vergine e in questo

stato si trovava bene e intendeva continuare a vivere; e avendo preso questa

decisione, non aveva intenzione di sposarsi, con qualsiasi monarca del mondo.

Riferita la risposta alla regina, Maria aveva

pensato a tre motivi che l�avessero determinata; il primo, che non avesse

proprio nessuna voglia di sposarsi; il secondo, che fosse vero il suo

giuramento di rimanere fedele a Courtenay; il terzo

era il peggiore: nel senso che aveva pensato che fosse nei progetti di

Elisabetta che, morta lei, avrebbe sposato Filippo che sarebbe stato il pi�

gran monarca del mondo. Ma su questa idea si dovette ricredere, considerando

che i cattolici la volessero in ogni caso assassinare e ritenne che la sua

decisione fosse proprio quella di non volersi sposare.

Maria

soffriva di� idropisia e le era giunta la

notizia della perdita di Calais e che le truppe inglesi non erano riuscite a

resistere agli assalti francesi, e in questa circostanza moriva anche di

dolore, in quanto, era solita ripetere, se

aprite il mio cuore troverete scritto Calais; era morta senza vedere Filippo,

assente da due anni e mezzo e la causa�

della sua partenza era stata la sua sterilit�, che Filippo aveva giustificato

dicendo di dover prepararsi ad affrontare la guerra.

������������������������������������������������������������������������������������������

�

RIFIUTO DEL PAPA

DI RICONOSCERE

ELISABETTA REGINA

PROPOSTA

DI MATRIMONIO

DI �FILIPPO II

�

�

|

L |

a

elezione �con cui Elisabetta era

proclamata regina era stata immediata sia da parte della Camera Alta sia dalla

Camera Bassa e all�unisono si era sentito �dalla

bocca di tutti: Viva la regina Elisabetta e�

Dio le dia lunga vita e felice governo�.� ��

I

pi� gran signori del regno, tra i quali il duca di Norfolk e il conte di Arundel si erano recati a prenderla ad Hatfield

per portarla a Londra, dove, dopo aver alloggiato nel palazzo di� Arundel, fu portata

alla Torre per trascorrervi i dieci giorni di rito;� qui incontrava Bedingfield,

che le aveva fatto soffrire una dura prigionia e stendendogli la mano per farla

baciare, sorridendo, aveva detto agli astanti: ��Ecco il

mio carceriere�. ���

Durante

la sua permanenza alla Torre, Elisabetta aveva mandato gli ambasciatori ad annunziare

la morte di Maria e la sua successione; a Roma l�ambasciatore Karn riferiva al papa Paolo IV Carafa, il passaggio della corona a Elisabetta; ma il papa,

duro nei sentimenti, disse che �Elisabetta

era una bastarda e non aveva alcun diritto alla corona e non poteva revocare la

bolla di Clemente VII e Paolo III

(che avevano dichiarato la legittimit� del matrimonio di Caterina), suoi predecessori. Che era stata troppo

audace e impertinente per aver assunto il trono senza il suo consenso ...� che se si fosse rimessa al giudizio della

Santa sede, avrebbe potuto avere la sua benedizione ... che non consentiva che

si facesse breccia alla dignit� del Vicario di Cristo, al quale apparteneva la

decisione sui diritti delle Corone

Queste

parole del papa avevano fatto sorgere in Elisabetta la necessit� di propendere

per la religione protestante anzich� per la cattolica.

Elisabetta

fin da quando era entrata nella Torre, aveva scritto (novembre 1558) una lunga

lettera al re Filippo, annunciandogli la morte di Maria e, mostrandogli

particolare affetto, gli aveva riferito�

tutte le traversie subite e il pericolo che aveva corso con i suoi

nemici, che la volevano morta.

Filippo

quando aveva riferito al duca di Savoia di volersi recare a Londra, in effetti

non era pi� partito, ma aveva dato incarico al duca di Fer�a,

di recarsi al suo posto, come ambasciatore, dalla regina Maria. Fer�a era arrivato a Londra quando Maria era morta e le

disposizioni che gli erano state date da Filippo per Maria, erano state immediatamente

cambiate.

Filippo

ricevendo la lettera di Elisabetta, aveva frainteso il suo tenore, ritenendola

ambiziosa al punto che non avrebbe rinunciato a un matrimonio con un grande

monarca; �sicuro che la sua richiesta di

sposarlo sarebbe stata accolta, senza attendere la risposta, aveva mandato a

richiedere la dispensa alla Corte di Roma e aveva dato all�ambasciatore

l�incarico di presentare a Elisabetta la richiesta di matrimonio.

L�ambasciatore,

ottenuta l�udienza, riferiva che �la sua

�accoglienza era stata cos� calorosa, da fargli credere che� il matrimonio sarebbe stato certo; i tratti

del suo viso lasciavano credere al gradimento del suo cuore, e il duca aveva scritto

al re che sperava di vederlo presto sposo della regina a Londra.� Ma le

risposte della regina �erano sempre

spaziose e vaste che appena potevano vedersi con l�occhio e meno comprendersi

con la mente, poich� non solo non faceva conoscere un minimo segno di negativa,

ma mentre dava a credere che fosse per dare il suo consenso, senza dire

mai� nulla di positivo o di affermativo,

restringeva il suo piacere e le sue risposte a parlare dei meriti del re

Filippo e del suo valore in politica, della sua maturit�, prudenza e gran

fortuna� dei suoi popoli di avere un tal

re, del gran vantaggio dell�Europa, di avere una monarca cos� grande, tutto

clemenza e moderazione�.

Insomma,

l�ambasciatore aveva scritto nuovamente al re �Elisabetta era come un�anguilla, quanto pi� si stringeva, tanto pi�

scappava dalla mano�. Alla fine, il Fer�a, pressato

ancora dal re, gli rispose �Sire, questa

regina � simile a una commediante di teatro, che parla molto e non risolve

nulla�.

L�ambasciatore Fer�a

aveva partecipato alla cerimonia della incoronazione e trovandosi con il duca

d�Alba gli aveva detto che il regno di Elisabetta sarebbe stato piuttosto il

regno di una commediante, che di una

regina. Il duca d�Alba gli rispose che era convinto che Elisabetta sarebbe stata la pi� fine politica, perch� i commedianti, aggiunse, guadagnano

con l�adulazione, accarezzando il cuore di tutti, senza impegnare la propria

persona; che dicono una cosa, pensandone un�altra; promettono tutto e non

mantengono niente; convincono con arte e ingannano con grazia. Ecco il vero

ritratto della regina Elisabetta, replic� il duca Fer�a.

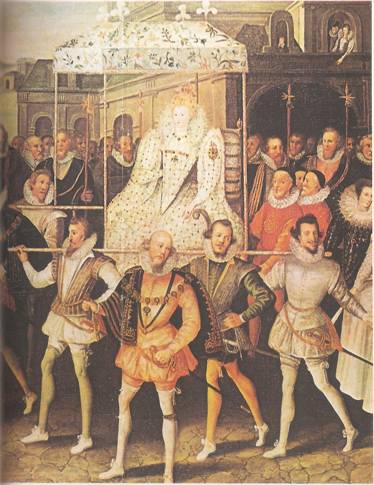

La

incoronazione ebbe una incredibile partecipazione di folla, con una cavalcata

di quattrocento cavalli e cento cocchi; la regina era su un piccolo carro

d� trionfo tirato da due soli cavalli,

circondato da quaranta paggi vestiti di scarlatto con fasce bianche ricamate;

seguivano quaranta dame in cocchi scoperti ciascuno con due dame: l�abito della

regina era il primo dei suoi tremiladuecento abiti sfarzosi, che lascer� alla

sua morte; e lo sfarzo era esteso alla corte e richiesto agli ambasciatori, che

quando si presentavano con un seguito ordinario e livree mediocri, soleva dire:

Signor ambasciatore, ci fa un onor secco;

e la Corte era divenuta, come si diceva: Vago

teatro di commedie.

La

cerimonia fu officiata dal vescovo cattolico Overio Ogilthorpe, vescovo di Carlile

che sostituiva il cardinal Polo, da poco deceduto; erano presenti anche due

vescovi protestanti. Elisabetta giur� di mantenere la fede cattolica, confermando

i privilegi della Chiesa; in proposito erano sorte delle polemiche tra i cattolici,

contenti della predisposizione manifestata da Elisabetta e i protestanti i

quali ritenevano che la fede cattolica fosse la vera fede protestante;

Elisabetta liberava quindi tutti i prigionieri protestanti messi nelle carceri

da Maria e anche quelli per debiti, dei quali furono pagati i debiti.

Seguirono

tre giorni di udienze degli ambasciatori, signori e deputati delle citt�� in cui Elisabetta dava prova delle sue doti

di spirito, di zelo, di prudenza e finezza; nessuno si ritirava dal colloquio

senza aver ammirato la sua abilit�, le sue parole accoglienti, la forza delle

sue proposte, la vivacit� e buon senso delle risposte.�������������������������

��� �

PRIMI SUCCESSI POLITICI

ELISABETTA

�RISOLVE I PROBLEMI

CON FRANCIA �E SCOZIA

�

|

I |

n Francia il delfino Francesco figlio di Enrico

II e di Caterina de� Medici, aveva appena sposato

Maria Stuarda, regina di Scozia, alla quale, come erede di Giacomo V i francesi

ritenevano dovesse appartenere la corona d�Inghilterra. Quando seppero che

l�ambasciatore Fer�a stava per concludere il

matrimonio tra Filippo ed Elisabetta e che a Roma si stavano facendo pressioni

per la dispensa, il cardinale di Lorena (zio di Maria), potente (con il

fratello duca) a Corte, sugger� che per tutta la Francia e la Scozia, Maria

fosse proclamata regina d�Inghilterra e d�Irlanda, aggiungendo che Elisabetta

era usurpatrice e bastarda; inoltre il cardinale premeva per una pace tra

Francia e Spagna perch� Filippo sposasse una francese e sostenesse le pretese

di Maria sul trono inglese.

A Londra intanto Elisabetta era incoronata, ma

questa di Maria Stuarda non era la sua principale preoccupazione, che invece era

quella di dover mantenere in Inghilterra la religione cattolica, che lei si era

proposta di eliminare.

In ogni caso, per risolvere� la questione con la Francia, a Londra vi era

un gentiluomo fiorentino, Guido Cavalcanti. stimato da Elisabetta, atto agli

affari, al quale la regina affidava l�incarico�

di risolverla, e fu brillantemente risolta con il trattato di Cateau Cambresis, (1559)

e successivi accordi tra Inghilterra e Scozia.

A questo trattato avevano partecipato le

delegazioni di Francia, Spagna e Inghilterra e con esso si concordava: la

restituzione da parte della Francia al duca di Savoia e alla Spagna di quattrocento

citt� e terre; e, poich� nei trattati di pace si concordavano sempre dei matrimoni,

si era pattuito il matrimonio di Filippo con Isabella, figlia di Enrico II e, per il duca di Savoia, il matrimonio con la sorella

di Enrico, Margherita� (queste nozze erano

state infsuste a causa della morte di Enrico durante

un torneo). Si era parlato anche del matrimonio di Elisabetta con l�arciduca

Ferdinando, ma le cose, come tutti i progetti di matrimonio di Elisabetta,

erano andate per le lunghe, senza alcun risultato.

Il�

Delfino, per la morte del padre diveniva con Maria re e regina di

Francia di Scozia, e inoltre essi si appropriavano del titolo e delle armi

d�Inghilterra e d�Irlanda, mentre Francesco (II)

mandava in Scozia� truppe francesi per

difenderla da eventuali attacchi inglesi.

Per Calais�

si decideva che la citt� rimanesse alla Francia per otto anni, trascorsi

i quali sarebbe stata restituita agl�inglesi dietro un esborso di un milione e

mezzo di lire-tornesi e durante questi otto anni, tra Francia, Scozia e

Inghilterra, si sarebbe mantenuta la pace; e, nel caso francesi o scozzesi

avessero fatto guerra all�Inghilterra, Calais sarebbe tornata agli inglesi.

Con ulteriori accordi (1560) Francesco II con Maria, si impegnavano a rinunciare all�uso di tutte le

insegne e iscrizioni che li indicavano come re e regina d�Inghilterra e

d�Irlanda (ma Maria in cuor suo non rinuncer�, fino alla morte, ad aspirare al

regno inglese) e, relativamente al Governo della Scozia, si stabiliva che

questo dovesse essere assunto da un Consiglio di dodici cittadini scozzesi,

eletti nel numero di ventiquattro dal Parlamento e tra costoro Francesco e

Maria ne avrebbero scelto sette e gli altri cinque sarebbero stati scelti dal

Parlamento; oltre a una amnistia generale per coloro che erano nelle carceri;

inoltre tutte le truppe francesi dovevano

abbandonare la Scozia, con divieto per il re e la regina di inviare altre

truppe, senza espressa autorizzazione del Parlamento.

Quanto alla religione si stabiliva che ogni

scozzese potesse vivere secondo i propri sentimenti religiosi, senza poter

essere moleststo dal Consiglio.

Tutto ci� costituiva una vittoria per

Elisabetta che, cacciando i francesi dalla Scozia, come era stato scritto, �si liberava dei serpenti che la mordevano

nel petto e li passava a coloro che la vedevano regnare con tanta pace

all�esterno e senza alcun disturbo all�interno�, nonostante avesse preso la

risoluzione di togliere di mezzo il papato, con la decisione che le rendite e i

censi ecclesiastici non dovessero essere pi� mandati a Roma ma dovessero essere

versati alla monarchia mentre lei aveva preso il titolo di Governatrice della Chiesa.

Questa pace era vergognosa per i francesi che,

come a Roma diceva una �pasquinata, mentre i francesi avevano dato a Elisabetta una �guanciatella�,

con la ritenzione di Calais, Elisabetta aveva dato un gran calcio ai francesi

scacciandoli con vergogna dalla Scozia.

Nel mese di dicembre di questo stesso anno

Francesco II moriva a diciassette anni appena

compiuti, lasciando Maria vedova di diciotto anni.

Elisabetta aveva messo la pace tra protestanti

e cattolici, distribuendo le cariche nel proprio Consiglio tra gli uni e gli

altri, tra i quali i principali �consiglieri

erano Thomas Howard, duca di Norfolk e il conte Henry Fitzalan

di Arundel, ambedue cattolici.

Per i rapporti altamente ipocriti tra Marie ed

Elisabetta, quando questa aveva saputo che Maria dalla Francia se ne stava

tornando in Scozia, aveva predisposto un tentativo per farla prigioniera

durante la sua navigazione verso la Scozia, mandando delle navi, ma il tentativo

non era riuscito; non appena Maria giungeva in Scozia, le mandava una superba

ambasciata con il conte Arundel, per congratularsi del suo arrivo in Scozia e per la sua stretta

amicizia con lei e con la Scozia. Maria che aveva prestato fede a queate espressioni di affetto di Elisabetta e ricambiava con

una sua ambasciata, mandandole un meraviglioso diamante a forma di cuore, come

prova della sua fede nei suoi confronti �che

sar� sempre pi� ferma e pi� chiara del diamante stesso�. Ma nel suo stemma continuava

a mantenere le insegne dell�Inghilterra!

�

SFARZO E SPESE

DI ELISABETTA

LE SUE RISPOSTE ALLE

PROPOSTE DI� MATRIMONIO

VISITA

A CAMBRIDGE E OXFORD

�

|

A |

bbiamo

visto come sin dalla incoronazione Elisabetta amasse lo sfarzo; per le spese

sostenute per la Corte e per sovvenzionare gli ugonotti francesi, dovette

chiedere il finanziamento al Parlamento, dove aveva il pieno favore della

Camera Bassa. Questa, che nella regina vedeva un amore straordinario verso il

popolo, chiudendo gli occhi per le spese della Corte, aveva disposto (1565) il

versamento di cinquecentomila sterline; nello stesso tempo, volendola vedere

sposata, aveva mandato una delegazione di trenta parlamentari per pregarla di

voler risolvere il problema del suo matrimonio; la preccupazione

del Parlamento era che se fosse venuta a mancare, non vi erano eredi e la

pregavano quindi di voler� nominare un

successore.

Lo

stesso Parlamento proponeva Edoardo d�Hastingues,

conte di Huntingdon o, in caso di� mancanza d�inclinazione verso quest�ultimo,

Thomas Howard, duca di Norfolk, ambedue di gran nascita, gran garbo e belt�.

La

regina, dopo aver ringraziato il Parlamento per il suo zelo e affetto nei suoi

confronti, dichiarava �che non aveva un

cuore cos� vile da rendersi suddita e obbligarsi a ubbidire a uno che era

obbligato a ubbidirla. Che non poteva risolversi a far compagno del suo letto

uno che doveva servirla a tavola; che voleva ben contentare i suoi popoli, ma

non in ci� che andasse a suo pregiudizio�.

Ritornati

i deputati con questa risposta, in Parlamento si cominci� a sospettare che la

regina avesse in animo un principe straniero capace di svegliare non meno

torbidi e guerre, di quello che aveva fatto Filippo, le cui calamit� erano

ancora fresche. Ma ancora maggior sospetti, ebbero i ministri stranieri, quando

vennero a conoscenza di questi particolari, ritenendo che Elisabetta propendeva

per un matrimonio con un principe straniero, che non solo avrebbe portato

gelosia, ma avrebbe portato turbamento alla pace di tutti i vicini.

Avvertita

la regina di tali sospetti, Elisabetta trov� il modo di rassicurarli facendo questa

dichiarazione: �Potevano gli uni e gli

altri mettere lo spirito in pace e togliersi qualsiasi apprensione, perch� se

fosse capitato di non sposare uno del suo Paese, ma straniero, sarebbe stata

sua cura scegliere un principe povero e di condizioni cos� mediocri e cos� poco

vantaggiose, che nessuno avrebbe avuto di che temere, risoluta a non spogliarsi

mai della sua autorit�; insomma, decidendo di passare a nozze, non voleva che

di lei si dicesse, se non che avesse preso un marito per il letto, non gi� un

compagno per il tromo�.

E

cos� tutti i tentativi di vederla sposata, riuscivano infruttuosi vedendosi

scorrere i giorni pi� fioriti della sua et�, senza sentirsi altro che un gran

piacere di scherzare con gli uni e con gli altri, come si vede scritto (era stato detto) nelle commedie di teatro, che spesso hanno due-tre

promessi mariti in trattativa, ma nessuno nel letto e nel cuore: che lo stile

di Elisabetta, era di dare buone parole a tutti ma in concreto sfuggire a ogni minima

soluzione.

Quando

il re di Svezia, al tempo della regina Maria, aveva mandato ambasciatori per il

figlio Erik, che poi �era divenuto re e

lei era tenuta in semi-prigionia, Elisabetta aveva risposto che �non vi era al mondo principe verso il quale

testimoniava maggior obbligo e maggior affetto per essere stato il primo a

domandarla, nonostante si trovasse in prigione e in condizioni calamitose, n�

poteva dimenticare di aver giurato di non sposare alcun principe se non l�avesse prima conosciuto e frequentato per

lungo tempo, ci� che le impediva di sposare un principe di tal fatta, che non

aveva mai visto n� conosciuto�.

E

buona parte delle sue risposte erano di questa natura, che erano intese a

scoraggiare qualunque straniero, mentre se si trattava di soggetti del suo

Paese rispondeva con la scusa che non voleva diventare� compagna di uno che fosse tenuto a ubbidirla,

n� con lei accomunare un suddito al trono.

Tra

gli aspiranti vi erano stati l�arciduca Ferdinando d�Austria e poi, pi�

insistentemente, l�arciduca Carlo, figlio dell�imperatore Ferdinando I; ma ci�

comportava che lei dovesse farsi cattolica, perch� un esponente della Casa

d�Austria non poteva sposare un�eretica. Alla fine era stata lei (1566) a

rompere gli indugi dicendo �di non poter

gustare le proposte nozze che le venivano dall�arciduca, per aver giurato di

non sposare mai alcuno senza vederlo prima negli esercizi sacri in pubblico,

della religione che lei professava�.

Per

distrarre il suo spirito dai problemi del regno, Elisabetta� decise di recarsi a visitare (1566) per due

mesi, un mese per ciascuna, le universit� di Cambrige

e Oxford, famose in tutta l�Europa. La mattina dava udienza a tanti letterati

ricevendoli familiarmente e con loro si tratteneva nelle varie materie

letterarie e di scienze; al dopopranzo andava ad ascoltare le dispute pubbliche

e la maggior parte della notte assisteva alle rappresentazioni teatrali

apprestate dagli scolari che molte persone scrupolose criticarono in quanto �la regina si era ritirata dalle

superstizioni di Roma, per compiacersi delle rappresentazioni di commedie e

bagatelle teatrali�.

Mentre Elisabetta era a Cambridge, dalla Scozia

era giunto l�ambasciatore Jacob Melvin che annunciava

il parto della regina Maria di un maschio, al quale era stato dato il nome di

Carlo Giacomo, con la richiesta di fargli da madrina; Elisabetta aveva gradito

la richiesta e avcva mandato �il cav. Henry Killigrew

di Edimburgo per congratularsi del parto e nell�accettare l�invito, pregava la

regina di accogliere al suo posto un�ambasciata, per non esporsi al gesto di

qualche ribelle e, tornando a Londra, inviava Francis Russel,

conte di Bedford come capo della solenne ambasciata

che la sostituiva per il battesimo.

Con il suo ritorno a Londra, prima nel

Consiglio reale e poi pubblicamente, non si parlava che del suo matrimonio e

dell�obbligo di nominare un successore e si facevano i nomi dei pretendenti che

erano Guglielmo Herbert conte di Pembroc, il conte di

Leicester e Guglielmo Somerset conte di Worchester, mentre William Cecil che era il suo personale segretario,

sosteneva le ragioni della regina, dicendo che un re avrebbe oscurato tutta la

sua autorit�; anche il suo medico personale, uomo di fama, forse su suggerimento

di Cecil, sosteneva che la sua �complessione�

era contraria al matrimonio, che avrebbe potuto metterla anche in pericolo di

vita; per questo la regina amava s� stessa, godeva del fasto, dei piaceri e

della sontuosit� e aborriva il matrimonio per non cadere in qualche lunga e

mortale infermit�.

In questo periodo era capitato a Londra Thomas

Howard, duca di Northfolk, il pi� considerevole

cavaliere del regno in nascita e dignit�, parente di terzo grado della regina,

il quale recatosi con gli altri signori da Elisabetta affrontava due argomenti:

primo, le faceva presente che il pi� prossimo a

succederle, tanto rispetto al padre, quanto rispetto alla madre era Giacomo di

Scozia figlio appena nato di Maria Stuarda e, secondo, le chiedeva il permesso

di sposarla.

A Elisabetta questa richiesta non era andata a

genio, in quanto non voleva che reggente del pupillo fosse un cattolico e

tantomeno marito di una regina cattolica, e inoltre non poteva permettere che

un uomo che avesse tanta autorit� in Inghilterra, se ne andasse in Scozia e

rispose alla sua maniera �che matrimoni

di quella natura bisognava ben maturarli e che gi� erano ventiquattro anni che

maturava le sue nozze, senza poterle risolvere�.

In incognito era giunto a Londra (1567) il

conte di Egmont, per proporre a Elisabetta il matrimonio del figlio di Filippo,

don Carlos, infante di Spagna che

sar� reso celebre dalle tragedie che saranno scritte su di lui.�

Egmont, nel colloquio avuto con Elisabetta

aveva fatto una descrizione fisica di don Carlos, diversa dalla realt�,

essendogli state attribuite belle fattezze di corpo e gentilezza di spirito,

con l�aggiunta che don Carlos non avesse alcuna inclinazione per gli spagnoli e

ottenendo dal padre i Paesi Bassi, questi avrebbero potuto ingrandire la

monarchia inglese.

Il principe inoltre, aggiungeva Egmont,

aborriva la religione romana e il suo animo era incline alla riforma della

Chiesa; Elisabetta ne fu tanto stimolata che, senza tener conto della

differenza di et� (nove anni) che la separavano da don Carlos, non escluse le speranze della sua buona

disposizione; ma, more solito, la

faccenda non ebbe pi� alcun seguito (del personaggio ne abbiamo fatto separatente una descrizione v. Schede, Don Carlos infante di Spagna).

Dalla

Francia, per Elisabetta,� giungeva

un�altra richiesta di matrimonio (1574); quella di Francesco Ercole, duca di

Alan�on (1555-1584), giovanissimo

figlio di Caterina de� Medici (aveva ventiquattro anni, Elisabetta

quarantacinque); la richiesta giungeva nel periodo in cui Elisabetta aveva come

favoriti Leicester e Harton.

Il giovane duca si era recato a Londra in

incognito; non non era bello e aveva il viso

deturpato dal vaiolo, come d�altronde lo aveva Elisabetta (avuto nel 1562), che

nascondeva le cicatrici con le creme; aveva il naso che sembrava diviso in due

e inoltre era basso, ma vivace e pieno di spirito, almeno cos� si era mostrato,

con i suoi amici che lo accompagnavano, durante la sua permanenza a Londra. Ambedue

si erano piaciuti e Francesco Ercole, aveva mostrato di non essere molto legato

alla religione, s� che Elisabetta aveva preso in considerazione l�idea di

sposarlo, nonostante la differenza di et�, e nonostante il Consiglio reale si fosse

espresso negativamente; passati dieci giorni tra feste, balli e corteggiamenti,

il duca era stato spinto a ripartire, e le luci sulle illusioni si

spegnevano.� ���

Nel

frattempo moriva Carlo IX (1575) e Caterina faceva chiamare

segretamente il figlio Enrico, che stava regnando in Polonia, per metterlo sul

trono di Francia. Preso il nome di Enrico III, era da

sposare, e Caterina, cambiando il precedente orientamento del matrimonio del duca

d�Alan�on, proponeva a Elisabetta, il nuovo re come

sposo, ritenendo che se non aveva voluto sposare un principe, avrebbe

certamente sposato un re (non aspettandosi la risposta che avrebbe dato

Elisabetta!).

Inviava� quindi una solenne ambasciata, affidata a

Enrico di Borbone, duca di Montpensier, che si era

recato da Elisabetta con un seguito di trenta persone; accolto dalla regina non

come ambasciatore ma come un fratello; la risposta di Elisabetta era stata: �Signor duca, non � mio pensiero maritarmi,

ma occorrendo, amerei prendere un principe per farlo re, che un re per farmi

principessa�; il duca part� e provvide a far sposare Enrico con la

principessa Ludovica di Lorena.

Dai Paesi

Bassi era stato richiamato il duca d�Alba, che aveva governato col pugno di

ferro, e in sua sostituzione, era stato mandato don Luis de Zu�iga y Requesens,

Gran Commendatore di Castiglia, di carattere ben diverso dal suo predecessore; era

stato mandato (1573) nei Paesi Bassi dalla Corte spagnola con l�intenzione di

fargli sposare la regina d�Inghilterra. Il �governatore era infatti �un signore attempato, nemico

dell�ambizione, buon cattolico e fedele al re Filippo ed Elisabetta era nell�et�

(trentatr� anni) in cui non avrebbe

potuto avere un marito pi� maturo e il matrimonio avrebbe potuto portar la pace

nelle Fiandre�.

Requesens aveva comunicato a Elisabetta le sue intenzioni

e buoni rapporti e in risposta aveva avuto altrettanta disponibilit�; ma in

segreto Elisabetta sovvenzionava i protestanti fiamminghi e li stimolava alla

rivolta contro il loro re. La risposta data da Elisabetta, era alla sua maniera,

con quell�entusiasmo che faceva intravedere la concretezza della realizzazione;

ma proprio� quando gli era giunta la

risposta, il commendatore colpito da una febbre maligna, passava a miglior� vita (1576); qualcuno gli aveva sentito

dire:- �Questa falsa Gezabel

(dalla forte personalit� e nel regno sostituiva il marito) d�Inghilterra mi ha ingannato; e �i suoi inganni mi hanno fatto servir male il

mio Signore�,��

In sua sostituzione (1576) era stato �mandato l�allievo di Requesens,

don Giovanni d�Austria, nominato Governatore dei Paesi Bassi dal re Filippo.

Dopo la battaglia di Lepanto (v. in Specchio

dell�Epoca, Lepanto ecc.) era in auge

l�ammiraglio don Giovanni, considerato il capitano del secolo, per la vittoria

contro i turchi (1571); ben fatto e dai modi francesi pi� che spagnoli,� era stato proposto a Elisabetta (nel 1572);

con allarme della Corte spagnola che temeva che Elisabetta avesse potuto

convertirlo al protestantesimo e potessero sorgere problemi con i Paesi Bassi,

che certamente sarebbero passati dalla parte di don Giovanni.

La proposta non ebbe seguito, ma si riteneva

che ambedue avessero potuto mantenere una corrispondenza segreta e nel caso di

un loro matrimonio, si temeva che le Fiandre fossero cadute nella dipendenza

dell�Inghilterra.����

Un�ulteriore proposta (1576) non ebbe alcun

seguito ed era stata oggetto di pasquinate a Roma e in particolare di satire

sulla circostanza che ambedue erano considerati bastardi. Don Giovanni, forse

sognando di diventare signore d�Inghilterra con il governo dei Paesi Bassi, nel

periodo in cui vi �governava, a Bruxelles

fu colpito da una febbre maligna, accompagnata da delirio (con trasporto di cervello), e moriva nel giro di tre giorni (1578),

con sospetto di avvelenamento da parte degli spagnoli, che cadevano in

particolare su Filippo, ei sospetti caddero anche su Elisabetta che non aveva

alcun motivo di farlo.

��

I PIRATI PONGONO

LE BASI DELLE

�COLONIE

�E DELL�IMPERO

�

|

E |

lisabetta superando il padre e il nonno era

stata una regina d�eccezione per le alte qualit� politiche e per l�intelligenza

con cui seppe servire il paese; ma la sua grandezza era dovuta al merito dei personaggi

di prim�ordine di cui si era circondata, senza distinzione nella religione da

essi professata: i due Cecil (William e Robert, poi conte di Salisbury, padre e

figlio), con tutti gli altri, erano preparati, ciascuno nel proprio campo, come

Burghley e Walsingham uomini di Stato, marinai come Drake, Hawkins, Forbiser, Raleigh e Davis, militari

come Norris, Vere, Howard, Montijoy,

Essex, Philippe Sidney.�

Il dispotismo di Elisabetta poteva esser pari a

quello praticato dagli zar in �Russia e dai

sultani in Turchia, ma aveva saputo far accettare agli inglesi il suo

assolutismo e malgrado le sue forme dure di governo, aveva mostrato di amare il

suo popolo e ne era stata fraucamcnte ricambiata ed

apprezzata; perch� la sua politica aveva saputo

rapidamente trasformare la Gran Bretagna da un paese di allevatori di bestiame

e di mercanti di lane, in un paese di industriali (i tessitori fiamminghi, emigranti per sfuggire alle persecuzioni

spagnole, avevano trovato rifugio tra gli Inglesi), di armatori e di navigatori

e� aveva dato la spinta decisiva per

costituire un dominio coloniale nell�America del Nord.

I corsari dell�Inghilterra facevano al

commercio spagnolo una guerra spietata; Hawkins nel 1567 era stato sorpreso e

battuto nella baia di San Juan de Ulloa, dal vicer�

del Messico; era scampata una sola delle sue navi comandata da Francis Drake, ardito

avventuriero che aveva giurato di recuperare le sue perdite prendendo le Indie

occidentali, dove la Spagna escludeva dal commercio tutte le altre nazioni. �

Nel corso di tre spedizioni aveva saccheggiato

la citt� spagnola di Nombre de Dios e nel

1570 aveva fatto un tale bottino, che nel 1577 pot�

partire dall'Inghilterra con cinque vascelli e centosessanta uomini.

La stessa regina aveva investito mille corone

in questa impresa di filibustieri; Drake aveva doppiato per primo Capo Horn e andava a saccheggiare tutte le citt� del Cile e del

Per� catturando un numero considerevole di navi; ma una squadra spagnola

l'attendeva al ritorno e per evitarla Drake ebbe l'audacia di attraversare

tutto l'oceano Pacifico e giungere in Inghilterra attraverso il Capo di Buona

Speranza (1577-1581).

Aveva impiegato tre anni ed era stato il primo

a fare il giro del mondo; portava alla regina ottocentomila lire-sterline, di

cui una piccola parte era stata data all'ambasciatore spagnolo, che reclamva la totalit�.

Elisabetta si era recata sulla nave di Drake

nominandolo cavaliere e Drake nel suo stemma aveva riportato un vascello con la

divisa: �Sic parvis magna� che

ricordava le sue grandi imprese. John Hawkins, parente di Drake, ammiraglio,

tesoriere di Elisabetta, si era reso celebre per lo sviluppo dato alla tratta

dei negri che in quell'epoca non era considerato un disonore come si era

ritenuto successivamente. Sei anni dopo (1586), Thomas Cavendish (1560-1592), rinnovava la circumnavigazione che era

preparata rispetto a quella di Drake che era stata tentata, con la stessa

fortuna.

Quando l�esploratore Walter Raleigh (1552-1618) scopriva le coste dell�America settentrionale (1584),

dava a quel territorio il nome di �la Virginia in onore di Elisabetta e

portava in Europa la patata che costituiva la pi� preziosa di tutte le

scoperte.

Presso il Royal Excange di Londra la spedizione di un

mercante in India (1599) aveva suggerito l�idea della costituzione della

�Compagnia deIle Indie�, con

privilegio concesso da Elisabetta (1600), con cui nell�India erano gettate le

basi del futuro Impero britannico.

Contemporaneamente,

il tono di vita degli Inglesi si elevava sensibilmente, l�obbligo del lavoro

era generalizzato in quanto il vagabondaggio era perseguito provvedendosi ai

disoccupati con la tassa dei p0veri.�

Per superare le restrizioni sul commercio dei prodotti

delle Indie, opposte dagli spagnoli (v. cit. Art. Carlo V� ecc. P. II), e per

appropriarsi dell�oro e dell�argento trasportato dagli spagnoli, come

abbiamo� visto, Elisabetta aveva

scatenato i suoi pirati; nel 1591� aveva

affidato a Thomas Howard, figlio del duca di Norfolk, nominato ammiraglio,

quattro delle migliori navi che avesse l�Inghilterra, la prima delle quali, si

chiamava �Vendetta� e l�altra �Diffidenza�, con sei altri vascelli

chiamati �pinazze�,

facendo vela verso il Nuovo Mondo e giunti alle isole Flores (Azzorre) dove si

erano fermati per rifornirsi di acqua era stato notato che cinquanta navi

spagnole stavano navigando verso di loro; Howard che si era reso conto di non

poterle affrontare, aveva preso il vento a vele spiegate, ma il viceammiraglio

che si trovava a terra, si era trovato uno smisurato galeone che aveva il nome

di �San Filippo� e sbarrava la strada

alla sua nave e gli toglieva il vento e comici� ad

assalirlo a cannonate; il comandante del galeone non aveva voluto che interevenissero le altre navi spagnole, volendo prendere da

solo la nave inglese; ma a causa della ostinazione della nave inglese, si

avvicinarono altri quattro vascelli� che

in due ore scaricarono ottocento cannonate, senza per� prenderla� e giunta la notte la tennero assediata. La

mattina seguente, essendogli rimasto un solo barile di polvere, il

viceammiraglio che aveva molteplici ferite, essendogli bastato essersi difeso

per quindici ore di combattimento, ritenendo pi� opportuno il gesto della

disperazione, piuttosto che darsi prigioniero agli spagnoli, comand� al

cannoniere di mandare a picco la nave. Il cannoniere si mostrava d�accordo in

quanto riteneva che gli spagnoli, considerandoli eretici, li avrebbero

condannati al fuoco o alla forca e per loro era meglio colare a picco; ma il

comandante della nave mettendosi in ginocchio disse che a questo modo sarebbero

morti come demoni e che era meglio la resa e avendoli convinti, pass� per primo

sul galeone spagnolo per trattare la resa. Il comandante. temendo che durante

le trattative il viceammiraglio e il cannoniere potessero ugualmente far

saltare la nave, ordin� che fossero tenuti in custodia. e presi gli accordi,

tutti gli inglesi furono trasferiti sul galeone.

L�ammiraglio spagnolo era don Alonzo de Bazan, fratello del

marchese di Santa Croce il quale nonostante gli accordi, aveva intenzione di

lasciar libero il comandante e impiccare il viceammiraglio, ma erano ambedue

feriti e morirono lo stesso giorno e in sostituzione del viceammiraglio fu

impiccato il cannoniere; tutte le altre navi inglesi proseguirono nella loro

rotta e non furono molestate.

La perdita di questa nave del valore di

centomila scudi, fu successivamente recuperata dagli inglesi, quando ventisei

galeoni colmi di straordinaria ricchezza di oro, argento e altre mercanzie

dovevano essere scortati dalle navi spagnole, ma furono sorprese da una

tempesta che ne affondava quattordici e le altre vagavano nell�Oceano e cinque,

le pi� ricche della flotta, la cui merce trasportata era stata stimata del

valore di un milione e mezzo di scudi, erano cadute nelle mani degli inglesi e

dell�ammiraglio Howard.

Sempre nello stesso anno (1591) dalle parti

della Barberia una nave inglese al comando di Thmas Whit con quarantacinque marinai era in attesa per caricare

delle mercanzie e il capitano aveva pensato di recarsi dove sapeva passassero

navi che andavano e tornavano dalle Indie e nel giro di due giorni incontr�

delle piccole navi spagnole ricche di merce che erano state scortate da dieci

galere che, ritenendole fuori pericolo, le avevano lasciate sole e per mancanza

di vento lo stavano aspettando; essendo due, pensarono di poter prendere la

nave inglese e la inseguirono; ma erano cariche di merce e avevano difficolt� a

manovrare, la nave inglese che aveva cinquantasette uomini, riusc� a prenderle

ambedue che avevano ottanta uomini ciascuna e un carico di

millequattrocentonove casse d�argento vivo; cento botti di vino di Spagna e

inoltre casse di breviari, messali e bolle pontificie che erano mandate ai

frati e preti delle Indie.

Leti che riportava il fatto, si meravigliava della

circostanza che una nave con cinquantasette uomini, ne avesse prese due con

ottanta uomini ciascuna; sta di fatto, egli concludeva che la nave era arrivata

con le due navi predate.

�

IL COMPLOTTO

DI BABINGTON

CONTRO ELISABETTA

IL PROCESSO

E LA CONDANNA

DI MARIA STUARDA

�

|

M |

aria Stuarda dalla sua segregazione continuava

a seguire i suoi progetti e complottare per la rivoluzione cattolica che, con